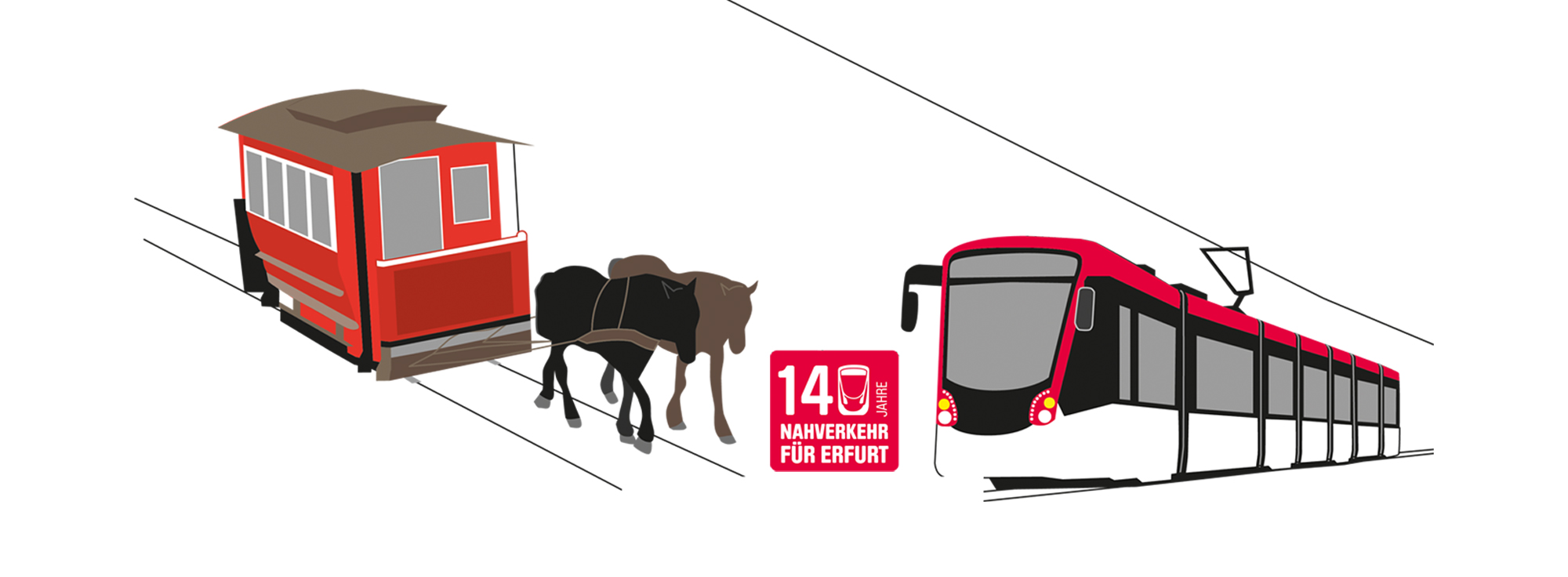

1883: Nach nur dreimonatiger Bauzeit nimmt die „Erfurter Straßen-Eisenbahn“ am 13. Mai mit Pferd und Wagen den Betrieb zwischen der Gemeinde Ilversgehoven (Papiermühlenweg) und dem Gasthaus „Flora“ (Steigerstraße) sowie zwischen Hirschgarten und Schießhaus (Thüringenhalle) auf. Im Herbst folgt eine dritte Linie zwischen Andreastor (Moritzwallstraße) und Hauptbahnhof. Die Linien werden mit Farben gekennzeichnet. Das Streckennetz beträgt knapp neun Kilometer. Erbauer und Betreiber ist die Firma Marcks & Balke aus Berlin. Sie überträgt die Konzession jedoch schon im August 1883 an ein Konsortium privater Aktionäre, die zeitgleich mit der Übertragung die „Erfurter Straßenbahn AG“ gründen.

Beginn der Pferdebahn in Erfurt

In der Mitte des Jahres 1882 schrieb der Magistrat der Stadt Erfurt die Konzession für eine Pferdebahn öffentlich aus.

Grund war nicht, wie oft geschrieben, eine Verbesserung der verkehrlichen Situation in der Stadt, sondern der Umstand, dass die meisten Pferde- und Dampfbahnen jener Zeit Gewinne abwarfen, die zu entsprechenden Gewerbesteuereinnahmen führten. Ohnehin konnten sich zu der Zeit die meisten Arbeiter eine tägliche Fahrt mit solchen Verkehrsmitteln nicht leisten, sie blieben der besser betuchten bürgerlichen Klientel vorbehalten. Allenfalls Ausflugsziele führten an den Wochenenden und Feiertagen zu breiterer Nutzung.

Dies findet sich auch in den zunächst realisierten Erfurter Linien wieder: llversgehofen (Johannesfeld – die Verlängerung zum Nordbahnhof erfolgte später) – Anger – Flora, Hirschgarten – Schützenhaus und Bahnhof – Andreastor. Noch ein zweiter Aspekt spielte eine Rolle. Jede aufstrebende Stadt wollte eine Infrastruktur vorweisen, die Modernität ausstrahlte und werbend auf Industrieansiedlung und Zuzug von Einwohnern wirkte. Hat nicht immer funktioniert, aber in Erfurt schon.

22 Unternehmen nahmen an der Ausschreibung teil. Gewinner war die Berliner Eisenbahn- und Straßenbaufirma Marcks & Balke, die am 29.11.1882 mit der Stadt den Vertrag über den Bau und den Betrieb der Pferdebahn abschloss und unverzüglich mit den Vermessungs- und Bauarbeiten begann.

Man stelle sich das heute vor: Baurecht schaffen, Bauunterlagen genehmigen lassen, Anwohner fragen, Gerichtsentscheide abwarten, Baumaterial ordern – dauert Jahre…. Zugleich erfolgte eine Pflasterung der betreffenden Straßen, soweit dies noch nicht erfolgt war.

Drei Dinge waren parallel zu den Arbeiten zu klären. Zum einen musste die damals selbständige Gemeinde Ilversgehofen in die Verträge eingebunden werden, auch hinsichtlich der Kostenbeteiligungen. Der damalige Oberbürgermeister Richard Breslau verhandelte geschickt, und als Gegenleistung für die Beteiligung Ilversgehofens wurde die notwendige Remise für die Wagen und Stallungen für die Pferde an der Johanneschaussee – der heutigen Magdeburger Allee- erbaut und damit auch ein potentieller Arbeitsort für die Einwohner der nördlichen Gemeinde.

Zum Zweiten musste eine Genehmigung der Königlichen Eisenbahndirektion Erfurt eingeholt werden, deren Gleise in der Löberstraße und auf der Steigerchaussee (heute Schillerstraße) im Zuge der vorhandenen Bahnübergänge zu kreuzen waren. Erst die Höherlegung der Bahnanlagen ab 1893 machten die Bahnübergänge obsolet. Und dann brauchte man drittens natürlich auch noch die Pferde, Wagen und Anzustellenden.

Nach entsprechenden Probefahrten wurden rund 6 Monate später (!), am 13.5.1883 die Ilversgehofener Linie und die Schützenhauslinie in Betrieb genommen.

Die Wagen waren mit einer roten bzw. grünen Scheibe gekennzeichnet, denn Lesen konnte trotz inzwischen eingeführter Schulpflicht noch lange nicht jeder. Als Wagenfolge waren 20 Minuten vereinbart, bei entsprechender Notwendigkeit war der Takt zu verkürzen, was in erster Linie den Ausflugsverkehr betraf. Dieser Verdichtung waren allerdings durch die eingleisigen Strecken Grenzen gesetzt.

Die Inbetriebnahme der dritten – gelben – Linie versagte die Polizeibehörde übrigens, weil das Gleis in der Schlösserstraße und in der Bahnhofstraße zu nahe am Bürgersteig lag. Nach Umverlegung der Gleise ging die gelbe Linie zwischen Bahnhof – Anger – Fischmarkt – Friedrich-Wilhelm-Platz am Nachmittag des 26.05.1883 in Betrieb. In der Andreasstraße waren noch umfangreiche Straßenbauarbeiten im Gang. Das Reststück der Linie bis Andreastor ging etappenweise bis Ende August 1883 in Betrieb.

Nun ja -140 Jahre später… Zeitzeugen können sich ja melden. Jedenfalls dauerte die Korrektur so verhältnismäßig lange, weil die Firma ihre Berliner Facharbeiter bereits zur nächsten Baustelle geschickt hatte. Wann genau alle Wagen und Pferde verfügbar waren, ist nicht bekannt. Der Geschäftsbericht des ersten Jahres weist jedenfalls 19 Wagen, 50 Pferde und 51 Beschäftigte aus.

Fahrzeuge und Betrieb

Die 19 Wagen lieferte die Firma Scandia aus Randers in Dänemark. Dort hatte ein britisches Konsortium um 1870 eine Waggonfabrik gegründet, um für die jütländische Eisenbahn Fahrzeuge zu liefern. Das Unternehmen leitete ein irischer Ingenieur namens Rowan, der eine spezielle Bauart eines Dampftriebwagens entwickelt hatte. Lizenznehmer in Deutschland war die Firma Borsig in Berlin, die sowohl mehrere Straßenbahn- wie auch Eisenbahnbetriebe im Berliner Großraum mit diesen Fahrzeugen belieferte. Damit weilte Rowan bzw. dessen Sohn öfter in Berlin und so ergaben sich auch Kontakte zur Berliner Firma Marcks & Balke.

Ungewöhnlicherweise wurden zwei Typen Pferdebahnwagen beschafft, ein 4- und ein 5-fenstriger Wagen mit eigentlich annähernd gleichen Abmessungen und Gewichten.

Grund dürfte sein, dass Scandia Fahrzeuge auf Vorrat gebaut hatte, die wegen der knappen Bauzeit mitgeliefert wurden. Mit 12 Steh- und 10 bzw. 12 Sitzplätzen war das Fassungsvermögen der Wagen nach heutigen Maßstäben eher bescheiden. Mit dem eingangs erwähnten 20-Minuten-Takt ließen sich also stündlich pro Richtung ca. 70 Personen befördern, so viele Fahrgäste passten später in einen zweiachsigen Gothawagen.

Während die rote und gelbe Linie einspännig gefahren werden konnten, benötigte die grüne Linie zum Schützenhaus wegen der Steigungen in der Arnstädter Straße zwei Pferde.

Übrigens verblieben die Pferde nur drei bis vier Stunden vor den Wagen, legten in dieser Zeit 20 bis 25 km zurück und mussten dann ausgewechselt werden, eine Aufgabe für „Pferdeburschen“, die von der jeweiligen Ausspannstelle mit den Pferden zum Betriebshof pendelten. Kinderarbeit als Teil des Familienunterhalts, heute unvorstellbar.

Nachdem sich die Ertragslage wie erwartet entwickelte, dies gilt für die grüne Linie allerdings nur mit Abstrichen, lieferte Scandia 1885 neben vier baugleichen Wagen noch zwei Sommerwagen, die halbhohe Seitenwände hatten und anstelle der Fenster offen waren. Ungewöhnlich waren die Seitenwände aus Korbgeflecht. Die Wagen besaßen nur 12 Sitzplätze, Stehplätze waren nicht zugelassen. Sie waren vermutlich zur Aufwertung der Schützenhaus- Linie bestimmt, allerdings zeigt das einzige bekannte Foto einen der Wagen in der Johannesstraße.

Interessant ist noch, dass alle Wagen mit umhängbaren Plattformgittern geliefert wurde, die hier zunächst aber nicht verwendet wurden, so dass das Publikum an den Haltestellen links und rechts aussteigen konnte. Bei der Pferdebahngeschwindigkeit bürgerte sich sehr schnell das Auf- und Abspringen während der Fahrt ein, entsprechende Unfallhäufungen und der Ärger mit der Polizeibehörde ließen nicht lange auf sich warten. Ab 1884 war dann ausdrücklich nur noch rechtsseitiges Ein- und Aussteigen erlaubt.

1888 und 1891 kamen noch je drei weitere Wagen in Betrieb, so dass zum Ende der Pferdebahnzeit 31 Fahrzeuge zur Verfügung standen, gezogen von 100 Pferden. Inzwischen war die Stadt auf über 70 Tausend Einwohner angewachsen und die Pferdebahn war den Anforderungen nur noch mit Mühe gewachsen, abgesehen davon dass die aufkommenden elektrischen Straßenbahnen in Sachen Modernität neue Maßstäbe setzten und dabei eine größere Wirtschaftlichkeit versprachen.

Dazu wurde die bereits 1884 in eine Aktiengesellschaft umgewandelte Gesellschaft — das Kapital benötigte die Gründerfirma für weitere Bauvorhaben außerhalb Erfurts — 1893 an die Unabhängige Elektrizitätsgesellschaft (UEG), eine Tochter der Thomson-Houston-Electric Company in Boston, USA, verkauft, die unmittelbar mit der Elektrifizierung des Netzes begann, einschließlich des Baues eines eigenen Kraftwerkes in der heutigen Breitscheidstraße.

Bis auf die zwei Sommerwagen, die verkauft wurden, konnten die restlichen 29 Wagen für den elektrischen Betrieb adaptiert werden. 14 fünffenstrige Wagenkästen erhielten neue Triebwagenuntergestelle und die restlichen 15 Wagen wurden zu Beiwagen.