Historie ist sein Ding, erst recht, wenn es um alte Straßenbahnen und Busse geht. Für uns kramt Michael Nitschke, Betriebsleiter der EVAG, in seinem Archiv:

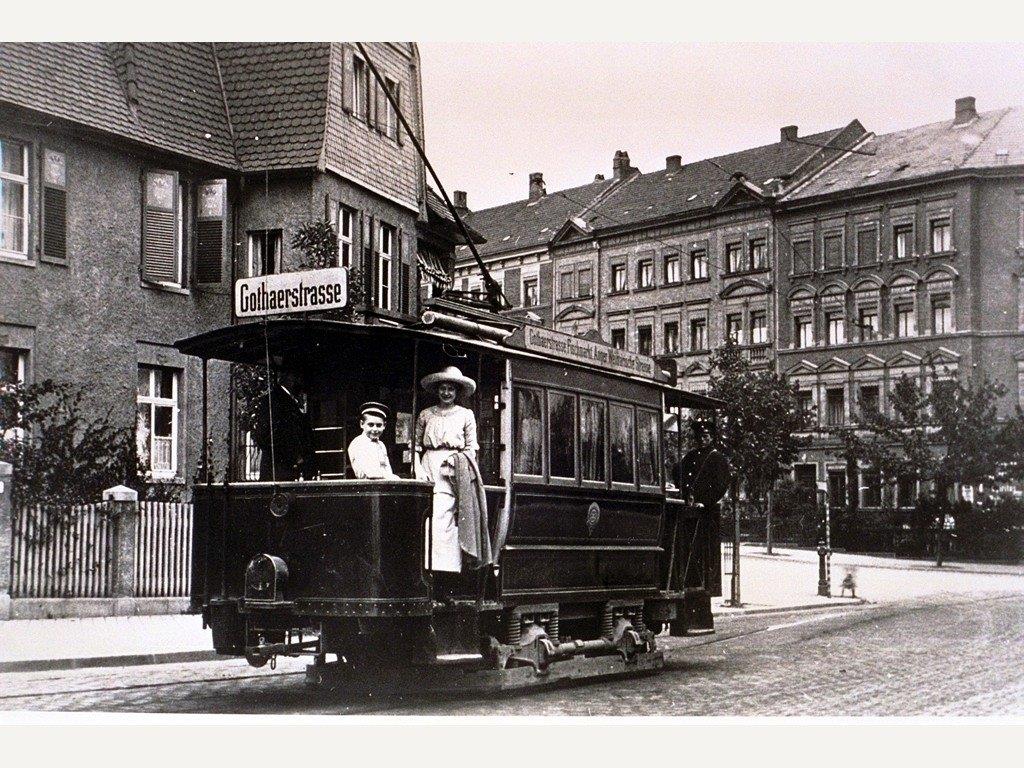

Wir schreiben das Jahr 1905, als an der im Jahr zuvor in Betrieb genommenen Endstelle in der Gothaer Straße der Triebwagen 17 als Rahmen für ein Bild der Familie herhalten musste. Solche Bilder waren durchaus beliebt, denn eine Fahrt mit der Elektrischen konnte sich nicht jedermann leisten.

Die Inbetriebnahme der Endstelle hing mit der neu geschaffenen blauen Linie Gothaer Straße – Domplatz – Fischmarkt – Anger – Trommsdorfstraße – Weimarische Straße zusammen, wegen der auch ein Abzweig von der Schlösserstraße in Richtung Kaufhaus geschaffen werden musste.

Der abgebildete Triebwagen hat im Aufnahmejahr auch schon eine bewegte Geschichte hinter sich. Seine Inbetriebnahme erfolgte 1883 als Pferdebahn. Das Licht der Welt erblickte er bei der Firma Falkenried in Hamburg, ein damals zu den größten Waggonfabriken Deutschlands gehörendes Unternehmen, das sich aber bereits auf die Herstellung von Straßenbahn- und Kleinbahnwagen spezialisiert hatte.

Mit der Elektrifizierung des Netzes lieferte die beauftragte Firma UEG (Union Elektrizitäts-Gesellschaft Berlin) nicht nur 15 neue Triebwagen, sondern auch 20 identische Fahrgestelle, auf die die erst 11 Jahre alten Hamburger Wagenkästen geeigneter Pferdebahnwagen gesetzt wurden, übrigens die ersten größeren Arbeiten der mit der Eröffnung des Elektrischen Betriebes geschaffenen Werkstätten der Straßenbahn. Ein Fahrgestell blieb in Reserve, wurde aber 1896 mit einem neuen Wagenkasten, der den gelieferten 15 Neufahrzeugen entsprach, versehen.

Die Triebwagen besaßen nur einen Fahrmotor mit 18 kW Leistung, was aber immer noch ausreichte, einen aus 15 ehemaligen Pferdebahnwagen hergerichteten Beiwagen zu ziehen, von denen einige übrigens noch als Schuttloren bei der Trümmerbeseitigung nach dem Krieg dienten. Diese Einmotorigkeit wurde den Triebwagen in den 20er-Jahren zum Verhängnis, denn eine Modernisierung aller nunmehr in die Jahre gekommenen Fahrzeuge ohne Neumotorisierung lohnte nicht. Die wiederum ließ sich mit den leichten UEG-Fahrgestellen nicht verwirklichen, damit war eine Rekonstruktion wirtschaftlich gesehen unsinnig. Immerhin lohnte noch eine Umrüstung zu Beiwagen, und so hat mancher Veteran sogar noch den Krieg überlebt, wenn auch in untergeordneten Diensten.

Und auf ein interessantes Detail auf dem Bild sei der Vollständigkeit noch verwiesen: Der Triebwagen führt auf dem Dach eine „Baum“ genannte Holzstange mit, die bei Entgleisungen zum Einsatz kam und als Hebel zum Wiedereingleisen diente. Da sie von jedem Triebwagen mitgeführt wurde, scheinen Entgleisungen nicht so selten gewesen zu sein, abgesehen davon, dass Hilfsfahrzeuge für Havarien erst in den 20er-Jahren üblich wurden.