Die Suche nach alternativen Antriebsformen ist so neu nicht, schreibt Michael Nitschke, Betriebsleiter der EVAG. Auch unsere Väter und Vorväter haben sich mit diesem Thema beschäftigt. Freilich ging es damals eher nicht um Umweltschutz, sondern um die Nutzung vorhandener Energieressourcen, um 1890 auch um die Suche nach geeigneten Antriebsformen. Denn die Pferdebahn im innerstädtischen Verkehr war zwar breit eingeführt, aber nicht mehr modern und von den Betriebskosten her nicht eben billig und noch dazu recht langsam.

Zwar war der Elektroantrieb inzwischen bekannt und bereits in Anwendung, aber im Bau nicht billig und zu dieser Zeit immer im Zusammenhang mit der Elektrifizierung der Städte zu sehen. Und der Dampfantrieb ist durchaus eine Konkurrenz, wenngleich er Abgas bedingt eher in den Vororten größerer Städte zu sehen ist, aber eben zum Beispiel in Naumburg oder Mainz auch durch die Stadt fährt. Und die verwendeten Lokomotiven können Züge ziehen, sind also in punkto Platzkapazität dem Elektroantrieb eher überlegen. Also 1890…

Es wurde auch noch mit Gasantrieb experimentiert (z.B. in Dresden und Dessau) und auch die Verwendung von Akkumulatoren befindet sich zu dieser Zeit im Entwicklungsstadium.

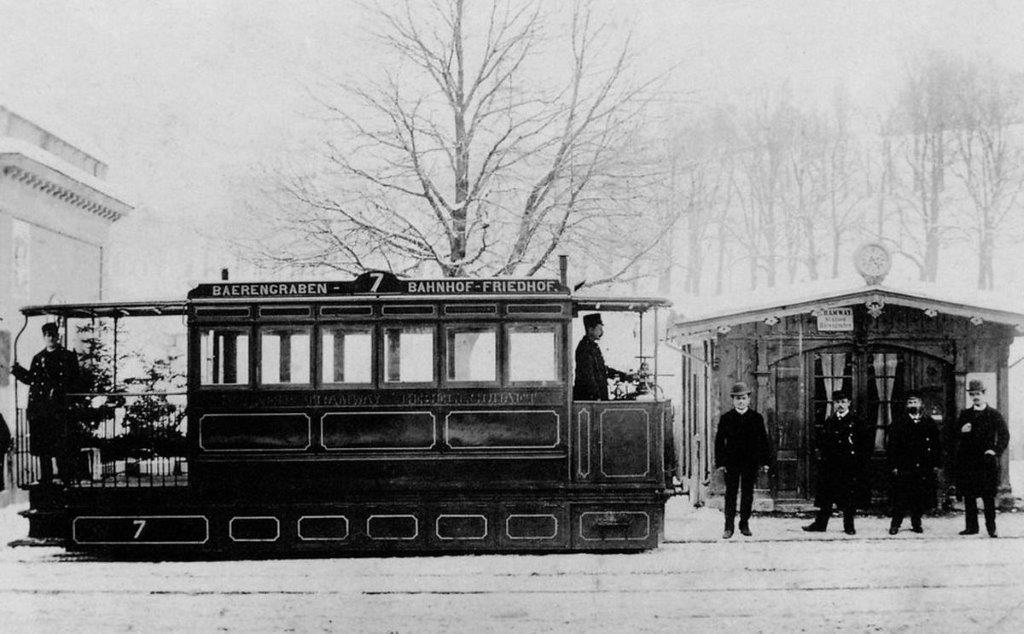

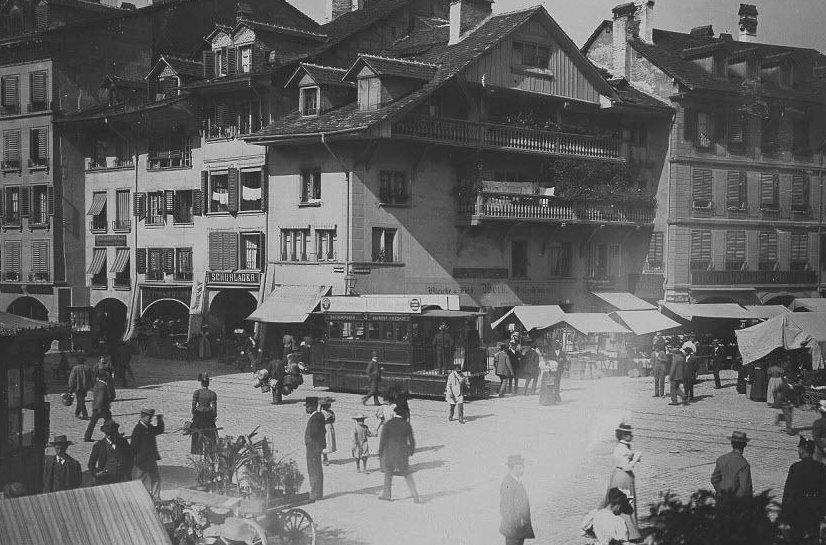

Und dann war da noch der Druckluftantrieb. Dessen Entwicklung begann eigentlich im Bergbau, weil untertage ja möglichst keine Abgase entstehen sollten und auch der Explosionsschutz zu beachten ist. Diese Antriebsform schien daher auch für innerstädtische Anwendung denkbar und so wurde ein solches System in der schweizerischen Bundeshauptstadt Bern errichtet. Auf der 3 km langen Linie Bärengraben – Friedhof, die ohne nennenswerte Steigungen auskam, ging 1890 solch eine Druckluftbahn in Betrieb. Am Bärengraben befand sich das Depot und hier wurden auch die Vorratsbehälter der Wagen nach jeder Runde wieder befüllt. Beide Endpunkte besaßen Drehscheiben, die Fahrzeuge waren Einrichtungswagen. Von den 10 beschafften Wagen waren immer 5 auf der Linie und zwei befanden sich beim Aufladen (diese Thema spielt auch bei den heutigen Batteriebussen eine Rolle). 3 Wagen waren Reserve, auch zu dieser Zeit eine beachtliche Anzahl. Beleuchtet wurden die Wagen mit Petroleumlampen. Außerdem hatten sie einen Vorratsbehälter mit heißem Wasser, weil bei der Entspannung der hochkomprimierten Luft eine Vereisung der Zylinder unbedingt vermieden werden musste. Diese Zylinder, auf dem Bild mit Wagen 5 und den entfernten Fahrwerkverkleidungen gut zu sehen, erinnern an eine Dampflok und tatsächlich ist diese Technik durchaus verwandt und wird versuchsweise in den 20er Jahren noch einmal bei einer deutschen Großdiesellok auftauchen, aber das gehört nicht hierher.

Erzeugt wurde die Druckluft in einem nahegelegenen Wasserkraftwerk an der durch Bern fließenden Aare und da war auch ein wesentlicher Schwachpunkt: Die schwankenden Druckverhältnisse in der mehrere hundert Meter langen Zuleitung vom Kraftwerk zur Ladeanlage führten im Winter zu Vereisungen und auch Niedrigwasser beeinträchtigte die Bereitstellung der benötigten Druckluft. Schon bei der zweiten Berner Trambahn geht man 1894 trotz der oben erwähnte Nachteile zum Dampfbetrieb über, die Euphorie über dem Druckluftantrieb war inzwischen gedämpft. Immerhin bis 1900 war „das Lufttram“ noch in Betrieb und wurde dann in eine elektrische Straßenbahn umgebaut.

Text: Michael Nitschke, Betriebsleiter der EVAG

Fotos: Archiv EVAG