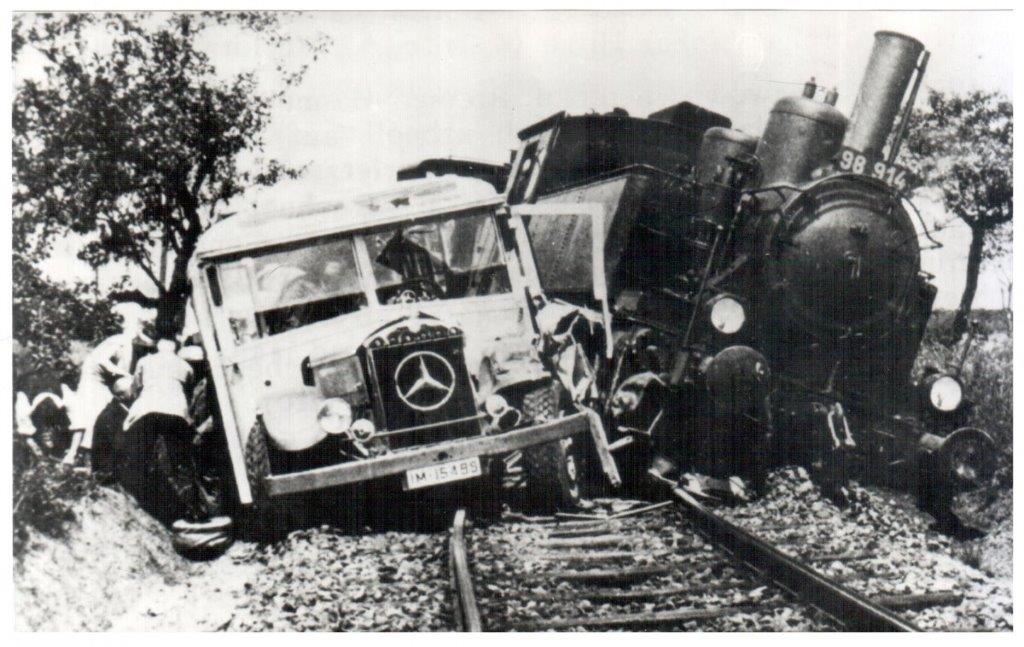

Hoffentlich glimpflich ausgegangen ist dieser Unfall eines Omnibusses unseres Unternehmens an einem Bahnübergang. Dieses in unserem Archiv befindliche Bild gibt eine ganze Menge Rätsel auf, schreibt Michael Nitschke, Betriebsleiter der EVAG, der wieder mal im Archiv gekramt hat und Erstaunliches zutage fördert.

Die Rückseite ist beschriftet mit „Unfall mit der Kleinbahn Erfurt-Nottleben in den 30er Jahren“. Leider ist nicht erkennbar, wann diese Angabe auf das Bild gelangte, möglicherweise erst lange Jahre danach und der Verfasser hatte keine Kenntnis von dem Unfall. Und so schaffte es dieses Bild mit falschem Text sogar in das Jubiläumsbuch der EVAG von 1994 – übrigens entgegen des Hinweises des Verfassers dieses Beitrags…

Denn die beteiligte Lokomotive ist eine von der Deutschen Reichsbahngesellschaft beschaffte bayrische Lokalbahnlokomotive vom Typ GtL4/4 mit der deutlich lesbaren Nummer 98 914. Solche Lokomotiven liefen meistens nur auf Stichstrecken in Bayern und kamen reichweitenbedingt allenfalls kurz über die Grenze benachbarter Reichsbahndirektionen, wie übrigens Erfurt eine war und sich über das ganze heutige Thüringen erstreckte (zur Erinnerung: Erfurt gehörte vor dem 2.Weltkrieg zur preußischen Provinz Sachsen).

Das Bild könnte also auch in Südthüringen entstanden sein, wo es mehrere „grenzüberschreitende Strecken“ gab oder eben in Franken oder Bayern. Die 1928 gebaute Lok ist nach einem Fahrwerksumbau 1936 ab 1939 unter der neuen Nummer 98 1111 gelaufen, sodass das Bild also in dem Zeitraum 1928 bis 1939 entstanden sein muss. Und es ist definitiv keine solche Lokomotive auf der Nottlebener Kleinbahn gelaufen, auch nicht leihweise.

Das Bild könnte also auch in Südthüringen entstanden sein, wo es mehrere „grenzüberschreitende Strecken“ gab oder eben in Franken oder Bayern. Die 1928 gebaute Lok ist nach einem Fahrwerksumbau 1936 ab 1939 unter der neuen Nummer 98 1111 gelaufen, sodass das Bild also in dem Zeitraum 1928 bis 1939 entstanden sein muss. Und es ist definitiv keine solche Lokomotive auf der Nottlebener Kleinbahn gelaufen, auch nicht leihweise.

Steht die Frage nach dem beteiligten Omnibus. Leider verfügen wir über keine Kennzeichenliste unserer Busse aus damaliger Zeit und obwohl wir mehrere Bilder dieses Fahrzeuges haben, ist auf keinem die Wagennummer erkennbar. Klar ist, dass das Kennzeichen IM 15499 in Erfurt vergeben wurde, denn die Kennzeichengruppe IM 14701 bis 19700 vergab das Polizeipräsidium Erfurt. Ab Anfang der 30er-Jahre war die Nummerngruppe erschöpft und man vergab 6-stellige Zifferngruppen, spätestens ab 1935.

Da erloschene Kennzeichen nicht wieder erteilt wurden, ist das Baujahr des Busses also älter. Das ist deswegen interessant, weil es erstens widersprüchliche Angaben in unseren Unterlagen zu den Herstellern der Omnibusse gibt, die zudem noch dürftig sind und nicht mal eine Typbezeichnung haben. Zweitens besitzen wir nur zu einzelnen Bussen Bilder, die eine eindeutige Typzuordnung ermöglichen. Und dann wurden viele Omnibusse gar nicht von den Fahrgestellherstellern, sondern von Karosserie- und Waggonbaufirmen aufgebaut, die auf Kundenwunsch im Rahmen der damaligen technischen Möglichkeiten sehr viel Individualität ermöglichten und nur für ausgesprochene Kenner diese Metiers lässt sich heute die Handschrift der Designer von damals erkennen.

Das wird nicht leichter, wenn man bedenkt, dass durchaus abgekupfert wurde und die Fahrzeugaufbauten immer wieder modernisiert und den sich auch ändernden Einsatzzwecken entsprechend angepasst wurden…

Bleibt also nur ein Ausschlussverfahren: Man guckt also, welcher Bus es nicht sein kann. Es fallen erstens alle Busse weg, die keine Daimler Benz sind. Es fallen alle Daimler Benz weg, die nach 1935 beschafft wurden – siehe Kennzeichen. Dazu passt, dass die kantige Aufbauform ab Mitte der 30er-Jahre verlassen wurde, ebenso begann man ab Mitte der 30er- Jahre, die Fensterscheiben in Gummis einzufassen, was der Bus nicht hat, wie auf dem Bild in unserem SWE Journal zum 90-jährigen Busjubiläum auf Seite 9 gut zu erkennen ist – das ist nämlich der gleiche Wagen, gut erkennbar auch die Form der Dachrandverglasung und das Schiebedach, damals Allwetterverdeck genannt. Drittens ist der Mercedes-Stern auf dem Kühler interessant. Der wurde damals auf Kundenwunsch montiert und weist ein wichtiges Indiz auf: Mit Dieselmotoren ausgerüstete Busse hatten im unteren Drittel des Sterns das Wort Diesel stehen, was den Schluss zulässt, dass unser gesuchter Omnibus einen Ottomotor hat, was auch mit dem relativ schmalen Vorbau zusammenpasst.

Und nun? Von den in Frage kommenden Daimler Benz sind bildlich die Wagen 22 von 1927 sowie 37 und 38 von 1935 nicht belegt. Da die letzteren beiden bereits einen Dieselmotor besaßen, bleibt also nur die Nummer 22 übrig, auf die alle erwähnten Merkmale passen. Der trotz des Ottomotors 1937 noch im Einsatz stehende Wagen 22 weist in einer Übersicht einen Kilometerstand von knapp 126.000 km aus, statistisch also 12.600 km pro Jahr, für einen Reisewagen jener Zeit typisch. Normale Linienbusse wiesen die doppelte bis dreifache Laufleistung auf (nur zum Vergleich: Ein Solobus läuft heute zwischen 90.000 bis 100.000 km im Jahr).

Bleibt noch nachzutragen, dass die Wagennummern nach den Beschaffungsjahren sortiert waren und Bus 22 steht trotz des Baujahres 1927 zwischen den 1928 und 1929 gelieferten Fahrzeugen. Es ist also anzunehmen, dass das Fahrgestell zwar 1927 gefertigt wurde, der anschließende Aufbau in einer Karosserie- oder Waggonfabrik und die Ablieferung zog sich aber bis 1928 hin.

Hoffentlich haben wir Sie mit so viel Text nicht gelangweilt…

Text: Michael Nitschke, Betriebsleiter der EVAG

Foto: EVAG-Archiv